- 民事訴訟法ー17.確定判決の効力

- 2.既判力の範囲

- 既判力の範囲

- Sec.1

1既判力の範囲

■既判力の客観的範囲

(1) 主文中の判断

前訴判決でなされたどの部分につき既判力を生じるかについての問題が、既判力の客観的範囲の問題である。既判力は、主文に包含するものに限り生じる(民訴法114条1項)とされている。つまり、既判力は判決主文で判断された事項についてのみ生ずることになる。

なお、民訴法114条1項でいうところの「主文に包含するもの」とは、原則として①既判力の基準時における権利・法律関係について及び、②訴訟物たる権利・法律関係の存否についての判断に限られる。

(2) 理由中の判断

① 原則

理由中の事実認定や法律判断に既判力は生じない。したがって、後訴ではこれを争うことも、これと異なる判断をすることも可能である。例えば、所有権に基づく移転登記請求訴訟における所有権の有無、利息の請求訴訟における元本債務の有無等はいずれも理由中の判断であるため、既判力は生じない。したがって判決の理由中で所有権の不存在、元本債権の不存在が判断されても、その判断に既判力はないから、後訴で所有権、元本債権の存在ないし請求を主張することは妨げられない。

もし、当事者が判決理由中の判断に既判力による拘束を望むのであれば、後述する中間確認の訴えを提起する必要がある。

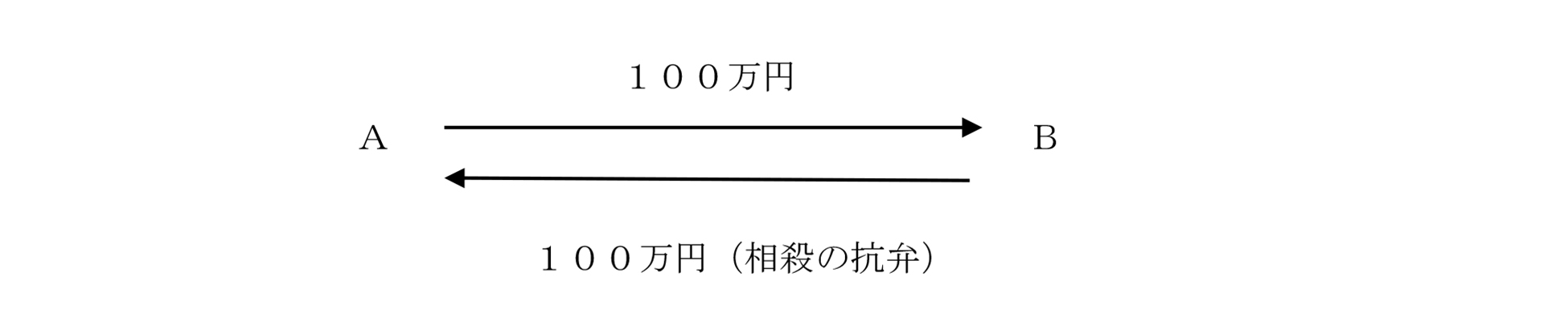

② 相殺の抗弁についての例外

相殺の抗弁については、判決理由中の判断であるにもかかわらず対抗した額につき既判力が生じる(民訴法114条2項)

相殺の抗弁の判断について、判決理由中に記載されていても、

例外的にそのことについて既判力が及ぶ。

(理由)

Bの相殺が認められたということは、Aの債権が消滅する代わりにBの債権も消滅することになるため、もしBの債権に既判力が及ばないとすると、後日BはAに対してその反対債権について、返還請求訴訟を提起できることになってしまい、不公平だからである。

(イ)既判力が認められる場合

a) 被告の相殺の抗弁が認められ、その限度で原告の請求を棄却した場合

b) 反対債権の不存在を理由に相殺の抗弁を排斥し、原告の請求を認容した場合

この場合、反対債権の不存在につき、既判力が生ずる。

(ロ)既判力が認められない場合

相殺の抗弁が弁論で主張されても実質的に審理されなかった次の場合には、既判力は生じない。

a) 相殺の抗弁が時機に後れた攻撃防御方法として却下された場合

b) 受働債権が不法行為債権であるため相殺が許されない場合

c) 相殺適状になかった場合

(ハ)対抗額

既判力が生ずるのは、相殺をもって対抗した額に留まる。したがって、反対債権が訴求債権を超えるときはその超える部分について既判力は生じない。

(ニ)審理の順序

原告の訴求債権が存在することが認められて初めて相殺の抗弁の審理に入る。つまり、原告の訴求債権が存在するかどうかはまだ確かではないが、被告の反対債権が存在することは確かであるから相殺によって原告の請求を棄却するという判断は許されない。

■既判力の時間的範囲(時的限界)

(1) 意義

既判力は、確定判決で示された訴訟物である権利関係の存否について生ずるが、私法上の権利関係は時の経過とともに発生・変更・消滅する可能性がある。そこで既判力によって確定される権利関係は、いつの時点におけるものかを決めておく必要がある。

(2) 既判力の基準時

当事者は事実審の口頭弁論終結時まで事実に関する資料を提出することができ、裁判所はこの時点までに提出された資料を基礎として終局判決をする。したがって、既判力は、事実審の最終口頭弁論終結時における権利関係の存否につき生じ、この時点を既判力の基準時という。

(3) 遮断効

基準時前にすでに存在していた事由について、当事者は後訴でこの事由を提出して争うことは許されず、その主張や抗弁は排斥される。前訴においてその事由を提出しなかったことについて当事者に過失があったか否かは問わない。この既判力の消極的作用を遮断効という。その結果、前訴で給付判決が確定後、被告が後訴で標準時前に存した債務の不成立、弁済、錯誤による取消しなど債務の消滅事由を主張して、前訴の給付義務の存在についての判断を争うことはできないことになる。

(4) 基準時後に生じた事由

遮断効が及ぶのは、基準時以前の事由であることから、その後に生じた事由に基づいて権利関係を争うことは妨げられないことになる(民執法35条2項)。したがって、例えば、口頭弁論終結後に300万円の代金債務を弁済した旨の主張は基準時後に生じた事由であるから許される。

具体的には、後訴として、請求異議の訴えや債務不存在確認の訴えを提起して争うことができる。

(5) 形成権の基準時後の行使と遮断効

前訴の基準時前に成立していた取消権・解除権・相殺権・建物買取請求権などの形成権を、基準時後に初めて行使して、後訴で前訴確定判決の内容を争うことができるかについて、見解が分かれるところである。ここでは、判例の見解を中心に個別に検討する。

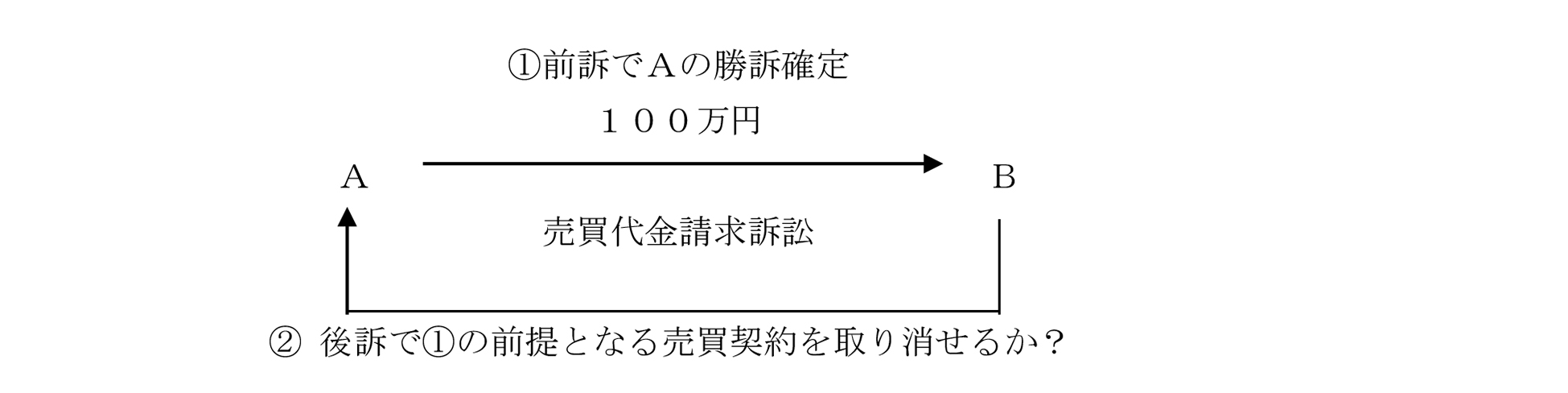

① 取消権の行使と遮断効

AはBに対して売買契約に基づき100万円の売買代金請求訴訟を提起して、全面勝訴判決を受けた。その判決が確定した後、Bは別訴で債務不存在確認の訴え等を提起して、Aの詐欺(民法96条)を理由に売買契約を取り消すと主張できるか?

|

判例 |

(最S55.10.23)取り消せない |

|

|

|

|

「当事者が右売買契約の詐欺による取消権を行使することができたのにこれを行使しないで事実審の口頭弁論が終結され、(中略)判決が確定したときは、もはやその後の訴訟において右取消権を行使して争うことは許されなくなる」として遮断効肯定説に立つ。 |

|

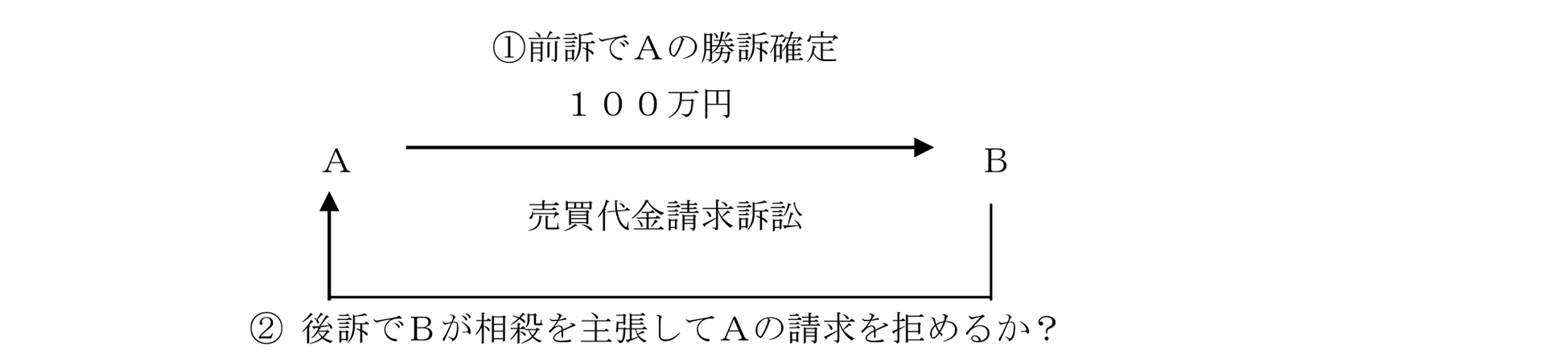

② 相殺権の行使と遮断効

BのAに対する貸金返還請求権で相殺することを主張することができるか?

|

判例 |

(最S40.4.2)後訴で相殺主張が許される |

|

|

|

|

判例は、遮断効否定説の立場を採用し、基準時前に相殺適状にあっても、基準時後に相殺の意思表示をして債務の消滅を主張することは許されるとする。 相殺の場合は、訴求債権それ自体の瑕疵ではなく、反対債権と訴訟物たる訴求債権についての紛争は本来別個の紛争なのであり、相殺をするか否かは相殺権者の自由に委ねられ、双方について一挙に決着をつけることを強いるのは酷である。また、自己の債権が消滅する結果を生じる相殺は、最後の手段であり、前訴の口頭弁論終結時までにその行使を期待するのは困難であるからである。 |

|

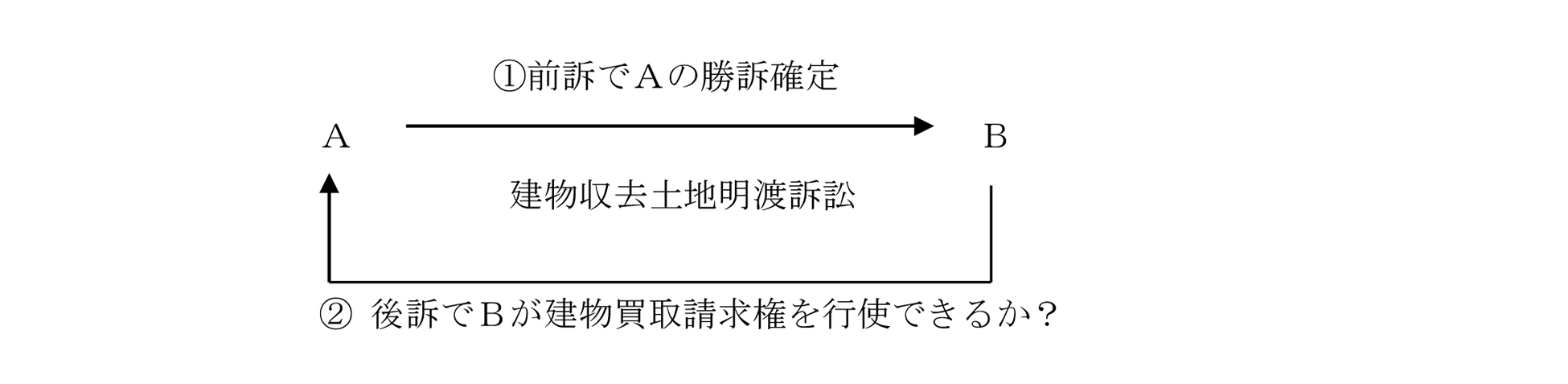

③ 建物買取請求権の行使と遮断効

土地賃貸人Aが土地賃借人Bに対して提起した建物収去土地明渡訴訟においてAが全面勝訴した。

後訴においてBが建物買取請求権の行使を主張できるか?

|

判例 |

(最H7.12.15)後訴で建物買取請求権の行使が許される |

|

|

|

|

判例は、建物収去土地明渡請求を認容する判決が確定した後に、賃借人が建物買取請求権を行使し、その効果を前訴確定判決に対する請求異議事由として請求異議の訴えを提起した事例において、「建物買取請求権は前訴確定判決によって確定された賃貸人の建物収去土地明渡請求権の発生原因に内在する瑕疵に基づく権利とは異なり、これとは別個の制度目的及び原因に基づいて発生する権利」であることを根拠として遮断効を否定した。 |

|

■既判力の主観的範囲(人的限界)

端的にいうと、既判力が、誰と誰の間で生ずるかの問題である。

(1) 原則

既判力は当事者間にのみ生ずる(民訴法115条1項1号 判決の相対効)。判決は当事者の弁論に基づいてなされ、当事者を既判力で拘束すれば当事者間の紛争は解決するからである。また、訴訟に関与し弁論を行う機会を与えられなかった第三者に対してまで既判力を及ぼしてしまうと、実質的に第三者の裁判を受ける権利(憲法32条)を奪う結果となるからである。

(2) 例外

ただし、例外的に当事者間での紛争解決の実効性を確保するため、当事者以外の第三者にも既判力を及ぼす場合が認められる。

① 請求の目的物の所持者(民訴法115条1項4号)

(イ)所持者に固有の実体的利益がない場合

特定物の給付訴訟において、その目的物を当事者のためにのみ所持している者(受寄者、同居人、管理人など)は、既判力が及ぶ。

(ロ)所持者に固有の実体的利益がある場合

これに対し、目的物の賃借人(大S7.4.19)や質権者等、所持者が自己の利益のために目的物を占有するときは、上記の所持者にあたらない。その者に既判力を及ぼすと、その者の利益が害される結果となるからである。

② 口頭弁論終結後の承継人(民訴法115条1項3号)

口頭弁論終結後の承継人(相続人、係争物の譲受人)は、その前主(被相続人、譲渡人)と相手方間の判決の効力を受ける。これを認めないと、敗訴当事者が係争物を第三者に譲渡すると、またその者との間で訴訟をくり返さなければならなくなるからである。そこで、これらの者に既判力を及ぼし、新当事者との間で訴訟をくり返す必要はないとしたものである。

cf これに対し、口頭弁論終結前の承継人について既判力は拡張されず、訴訟承継の問題として処理される。したがって、物の引渡請求訴訟の口頭弁論の係属中に、被告が目的物を譲渡した場合、原告としては譲受人も訴訟当事者として訴訟を承継させ、その者も当事者として判決を受ける必要がある。

③ 訴訟担当の場合の利益帰属主体(民訴法115条1項2号)

他人の権利関係について当事者として訴訟を追行する資格を持つ者が受けた判決は、訴訟物たる利益の帰属主体に対しても既判力が及ぶ。例えば、破産管財人、債権者代位訴訟における代位債権者、選定当事者などが受けた判決の既判力はそれぞれ破産者、被代位者(債務者)、選定者に及ぶことになる。

④ 訴訟脱退者(民訴法48条)

独立当事者参加、参加承継・引受承継により第三者が訴訟に参加し、その後に当事者の一方が訴訟から脱退した場合、第三者と相手方との既判力はその脱退者にも及ぶ(民訴法48条)。

⑤ 一般の第三者への拡張(判決の対世効)

人事訴訟や会社関係訴訟では、第三者に判決の既判力の拡張を認める場合がある。身分関係や団体関係については、個別的・相対的解決をしたのでは、法律関係を混乱させるので、判決による確定を画一的に第三者にも及ぼす必要があるからである。