- 民事訴訟法ー19.複数請求訴訟

- 5.反訴

- 反訴

- Sec.1

1反訴

■反訴

(1) 反訴の意義

① 意義

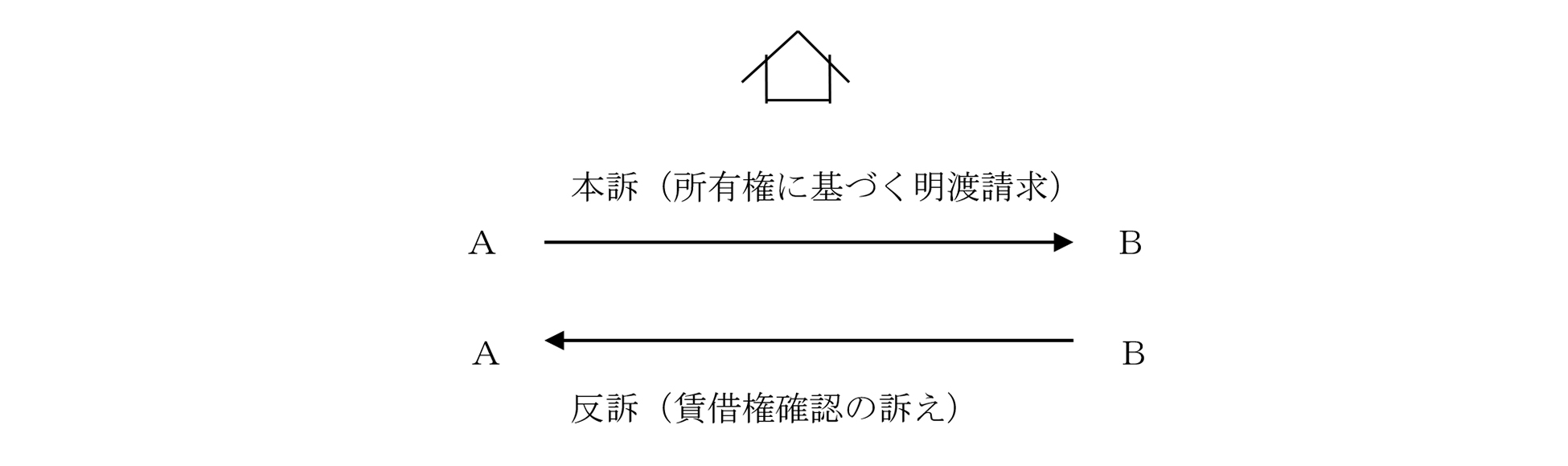

係属中の本訴の手続内で、関連する請求につき被告(反訴原告)が原告(反訴被告)に対して提起する訴えをいう(民訴法146条)。反訴に対して、すでに係属しているもとの訴えを本訴という。

原告が再反訴を提起することも認められる。

② 趣旨

反訴は、原告に訴えの併合や訴えの変更が認められることに対応して、被告にも本訴手続を利用して自己の請求につき訴えを認めてやるのが公平であるところから認められる。またこれを認めることによって、審理の重複も回避でき、訴訟経済でもある。

③ 反訴の態様

a) 予備的反訴

本訴の却下又は棄却を解除条件として反訴を提起する場合である。例えば、売買代金請求訴訟の本訴に対して、被告が売買契約の無効を理由に請求棄却を求め、もしその売買契約が有効と判断された場合に備えて、契約の目的物の引渡しを請求する場合である。

b) 単純反訴

本訴請求の判決内容を条件としない単純な反訴をいう。

例えば、被告が、相殺の抗弁を主張したうえ、残金の支払を求めたり、売主の代金請求に対して買主が売買目的物の引渡しを請求するような場合である。

(2) 反訴の要件

① 請求の併合の一般的要件

中間確認の訴えによって本訴請求と反訴請求の併合が生ずることから、次の併合の一般的要件を具備しなければならない。 反訴請求が他の裁判所の専属管轄に属するとき反訴は許されないが、ここでいう専属管轄には「専属的合意管轄」は含まれない。したがって反訴請求自体は本来本訴の係属裁判所に管轄がなくても、他の裁判所に専属管轄がない限り、本訴の係属する裁判所に反訴請求ができることになる。

a) 各請求が同種の訴訟手続で審判されるものであること(民訴法136条)

b) 法律上特に併合が禁止されていないこと

c) 各請求について受訴裁判所が管轄権を有すること

② 特別要件

a) 本訟が事実審に係属し、口頭弁論終結前であること

事実審の口頭弁論終結前であればよいため、弁論準備手続中でも反訴の提起は可能である。

また、控訴審においても口頭弁論終結前であれば反訴の提起は可能である。ただ、反訴被告(本訴の原告)の審級の利益を奪うことになるため、相手方の同意又は異議なき応訴が必要である。

cf 訴えの変更の場合

控訴審でする場合であっても、相手方の同意等は不要であった点と比較!

請求の基礎に変更がないことが要件とされているからである。

b) 反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連性を有すること

原告の訴えの変更の際に、請求の基礎の同一を要求するのと同様の趣旨である。関連性がなければ本訴手続を利用できず、別訴によるべきだからである。なお、ここでいう関連性は防御方法との関連性で足りるとされているため、請求の基礎の同一よりは緩やかである。また、この関連性の要件は職権調査事項でないため、反訴請求が本訴の目的である請求又は攻撃防御方法と関連しない場合でも、相手方の同意又は応訴があれば反訴を提起することができるとするのが判例(最S30.4.21)である。

c) 反訴の提起によって手続を著しく遅滞させないこと

例えば、本訴の請求に関する審理の終結間際に反訴が提起されると、その審理により著しく訴訟手続が遅滞してしまい、早期に判決を受けるという原告の利益が害される結果となってしまうため、このような要件が設けられている。

(3) 反訴の手続

反訴については本訴に関する規定が準用される(民訴法146条4項)ため、原則として書面を提出してする(民訴法133条1項)。反訴も訴訟提起の実質を有しているからである。ただし、簡易裁判所においては、口頭で反訴提起できる(民訴法271条)。

(4) 反訴請求についての審理

① 反訴が適法であるとき

本訴と反訴を併合して審理することになる。ただ、いったん反訴と本訴を併合した場合でも裁判所の裁量によって弁論の分離や一部判決をすることもできる。

② 反訴が不適法であるとき

反訴が訴えの要件又は反訴の要件を欠くときは不適法として却下する(最S41.11.10)。

(5) 本訴との関係

① 反訴の取下げ

反訴に対し反訴被告(本訴の原告)が応訴した後は、反訴の取下げには反訴被告の同意が必要となる(民訴法261条1項)。反訴の取下げも訴えの取下げに当たるからである。ただし、本訴の取下げがあった場合には、反訴被告(本訴原告)の同意を得ずに反訴を取り下げられる(民訴法261条2項ただし書)。

② 本訴の取下げ等

本訴の取下げや却下によって当然に反訴の訴訟係属が消滅するわけではない。反訴は本訴とは別個独立した訴訟であるからである。