- 会社法ー6.商法

- 3.商業登記

- 商業登記

- Sec.1

1商業登記

■意義

商業登記とは、商法または会社法の規定により、商人または会社(以下この節では「企業」という。)に関する一定の事項を、商業登記簿に記載することまたはその記載そのものをいう。

商業登記は、企業の信用を維持し、その取引の相手方の保護を図るための制度である。企業は大量かつ反復継続的な取引を不特定多数の者と行うが、その際に、企業に関する取引上の重要な事項を公に示すことによって、企業は自らの信用を維持することができる。また、その企業の取引の相手方になろうとする企業や消費者も、取引上の重要事項を知ることによって安心して取引関係に入ることができる。そのために、商法および会社法では、一定の重要事項を登記によって公示することを求めている。

商業登記の手続については商業登記法に定められている。

■種類

商業登記簿には、商号登記簿、未成年者登記簿、後見人登記簿、支配人登記簿、株式会社登記簿、合名会社登記簿、合資会社登記簿、合同会社登記簿および外国会社登記簿次の9種類がある(商業登記法6条)。

■登記の効力

登記の効力には公示力と不実の登記の効力とがある。

(1) 公示力

登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない(商法9条1項前段・会社法908条1項前段)。この効力のことを公示力という。公示力は、さらに消極的公示力と積極的公示力に分けることができる。

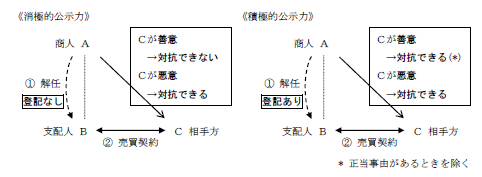

① 消極的公示力

消極的公示力とは、登記前の第三者に対する効力である。登記すべき事実が発生しているにもかかわらず未登記の場合、この事実を「善意」の第三者に対しては対抗することができない。

たとえば、商人AがBを支配人から解任した〔これによりBはAを代理する権限を失った〕にもかかわらずその登記を怠っている間にBが支配人としてCとの間で売買契約を結び、その後にB解任の登記がされたとする。この場合に、Cが善意である〔Bが支配人から解任された事実を知らなかった〕ときは、商人Aは、Bの支配人解任を理由に、Cからの代金支払請求を拒むことはできない。これは、登記の公示を信頼したCを保護するためである〔なお、実際にCが登記を確認したかどうかは問われない〕。しかし、Cが悪意である〔Bが支配人から解任された事実を知っていた〕ときは、現実にその事実は発生しており、その事実を知っているCを保護する理由はないので、Cからの代金支払請求を拒むことができる。

Point 登記前であっても、第三者〔取引の相手方〕が商人または会社に対して登記すべき事項を事実に従って主張することは差し支えない(大判明41.10.12)。たとえば、Aが代表取締役に選定されているにもかかわらずその登記されていない場合に、取引の相手方から、Aが代表取締役に選定されていることを会社に対して主張することはできる。

② 積極的公示力

積極的公示力とは、登記後の第三者に対する効力である。これは消極的公示力の反対であり、登記すべき事項を登記した後であれば、その事実を悪意の第三者だけでなく善意の第三者に対しても対抗することができる。つまり、登記事項を登記すれば、取引の相手方は当然その事実を知ったものとされる〔悪意を擬制される〕という効果である。

たとえば、商人AがBを支配人から解任し、その事実を登記したあとに、Bが支配人としてCと売買契約を締結したとする。この場合は、Cが悪意であった〔Bが支配人から解任された事実を知っていた〕ときだけでなく、Cが善意であった〔Bが支配人から解任された事実を知らなかった〕としても、Aは、Bの支配人解任を理由に、Cからの代金支払請求を拒むことができる。

なお、登記後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときには、これをもって第三者に対抗することができない(商法9条1項後段・会社法908条1項後段)。この正当な事由にあたるのは、登記簿の滅失汚損や交通途絶など、登記事項を知ろうとしても知ることができなかった客観的な障害のことをいう。

【公示力】

登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

(2) 不実の登記の効力

故意または過失によって不実〔実際に存在しない事実〕の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない(商法9条2項・会社法908条2項)。

事実に反する登記は本来無効である。しかし、その登記の公示を信頼して取引を行った第三者を保護するために、そのような事実はないという主張ができないこととしている。たとえば、選任の決議が存在しないにもかかわらず取締役としての登記がされた場合に、会社に過失があるときは、会社はその者が取締役でないことを善意の第三者に対抗することができない。