- 医薬品に共通する特性と基本的な知識

- 5.薬害の歴史

- 薬害の歴史

- Sec.1

1薬害の歴史

■医薬品による副作用等に対する基本的考え方

医薬品は、人体にとって本来異物であり、治療上の効能・効果とともに何らかの有害な作用(副作用)等が生じることは避けがたいものである。副作用は、眠気、口渇等の比較的よく見られるものから、死亡や日常生活に支障を来すほどの重大なものまで、その程度は様々であるが、それまでの使用経験を通じて知られているもののみならず、科学的に解明されていない未知のものが生じる場合もあり、医薬品の副作用被害やいわゆる薬害は、医薬品が十分注意して使用されたとしても起こり得るものである。

このように医薬品が「両刃の剣」であることを踏まえ、医薬品の販売に従事する専門家を含め、関係者が医薬品の安全性の確保に最善の努力を重ねていくことが重要である。

■医薬品による副作用等にかかる主な訴訟ー1

(a) サリドマイド訴訟

催眠鎮静剤等として販売されたサリドマイド製剤を妊娠している女性が使用したことにより、出生児に四肢欠損、耳の障害等の先天異常(サリドマイド胎芽症)が発生したことに対する損害賠償訴訟である。1963年6月に製薬企業を被告として、さらに翌年12月には国及び製薬企業を被告として提訴され、1974年10月に和解が成立した。

サリドマイドは催眠鎮静成分として承認された(その鎮静作用を目的として、胃腸薬にも配合された)が、副作用として血管新生を妨げる作用もあった。妊娠している女性が摂取した場合、サリドマイドは血液-胎盤関門を通過して胎児に移行する。胎児はその成長の過程で諸器官の形成のため細胞分裂が活発に行われるが、血管新生が妨げられると細胞分裂が正常に行われず、器官が十分に成長しないことから、四肢欠損、視聴覚等の感覚器や心肺機能の障害等の先天異常が発生する。

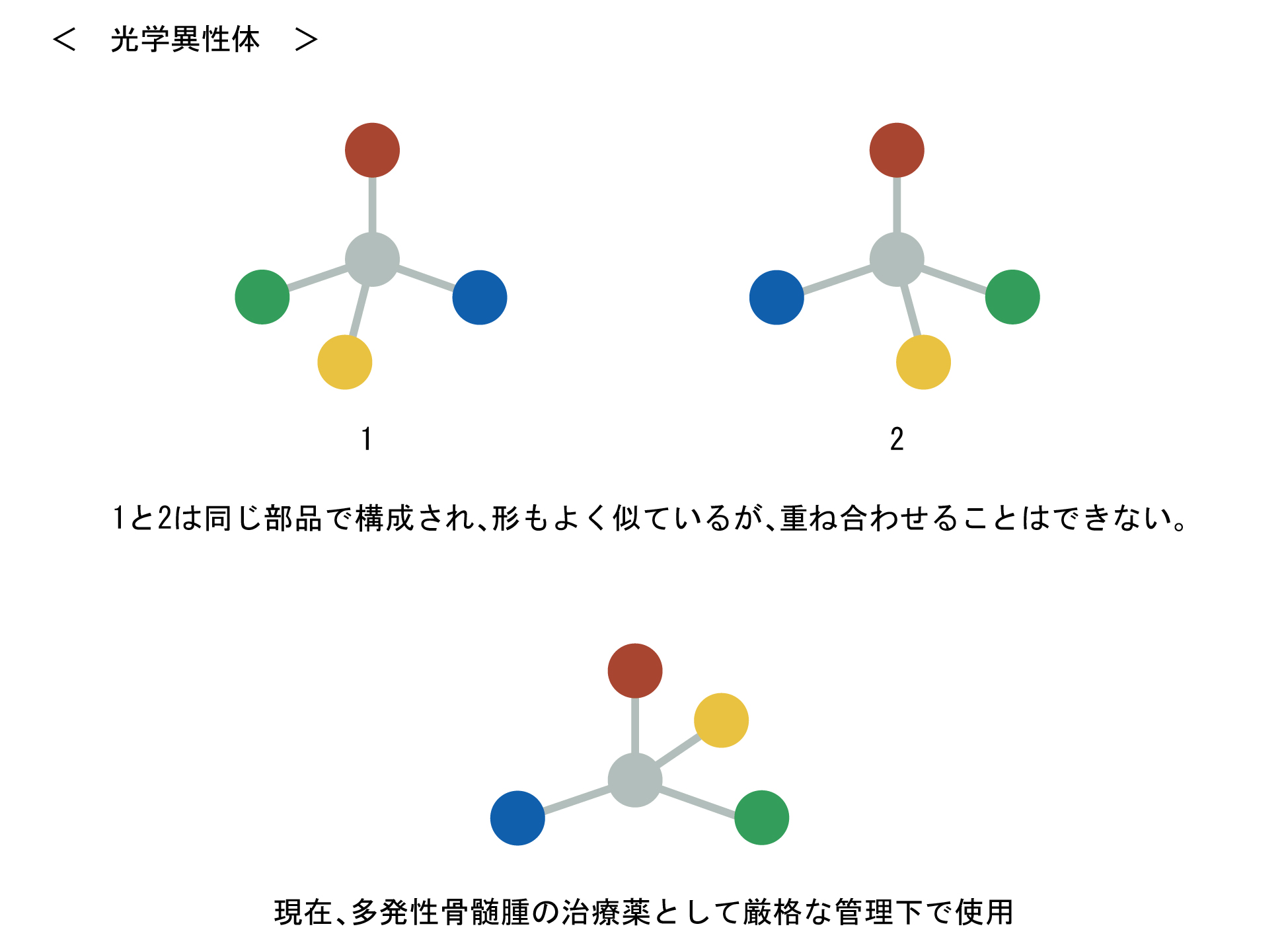

なお、血管新生を妨げる作用は、サリドマイドの光学異性体のうち、一方の異性体(S体)のみが有する作用であり、もう一方の異性体(R体)にはなく、また、鎮静作用はR体のみが有するとされている。サリドマイドが摂取されると、R体とS体は体内で相互に転換するため、R体のサリドマイドを分離して製剤化しても催奇形性は避けられない。

サリドマイド製剤は、1957年に西ドイツ(当時)で販売が開始され、我が国では1958年1月から販売されていた。1961年11月、西ドイツのレンツ博士がサリドマイド製剤の催奇形性について警告を発し、西ドイツでは製品が回収されるに至った。一方、我が国では、同年12月に西ドイツ企業から勧告が届いており、かつ翌年になってからもその企業から警告が発せられていたにもかかわらず、出荷停止は1962年5月まで行われず、販売停止及び回収措置は同年9月であるなど、対応の遅さが問題視された。

サリドマイドによる薬害事件は、我が国のみならず世界的にも問題となったため、WHO加盟国を中心に市販後の副作用情報の収集の重要性が改めて認識され、各国における副作用情報の収集体制の整備が図られることとなった。

(b) スモン訴訟

整腸剤として販売されていたキノホルム製剤を使用したことにより、亜急性脊髄視神経症(英名 Subacute Myelo-Optico-Neuropathy の頭文字をとってスモンと呼ばれる。)に罹(り)患したことに対する損害賠償訴訟である。スモンはその症状として、初期には腹部の膨満感から激しい腹痛を伴う下痢を生じ、次第に下半身の痺(しび)れや脱力、歩行困難等が現れる。麻痺(ひ)は上半身にも拡がる場合があり、ときに視覚障害から失明に至ることもある。キノホルム製剤は、1924年から整腸剤として販売されていたが、1958年頃から消化器症状を伴う特異な神経症状が報告されるようになり、米国では1960年にアメーバ赤痢に使用が制限された。我が国では、1970年8月になって、スモンの原因はキノホルムであるとの説が発表され、同年9月に販売が停止された。

1971年5月に国及び製薬企業を被告として提訴された。被告である国は、スモン患者の早期救済のためには、和解による解決が望ましいとの基本方針に立って、1977年10月に東京地裁において和解が成立して以来、各地の地裁及び高裁において和解が勧められ、1979年9月に全面和解が成立した。

スモン患者に対しては、治療研究施設の整備、治療法の開発調査研究の推進、施術費及び医療費の自己負担分の公費負担、世帯厚生資金貸付による生活資金の貸付、重症患者に対する介護事業が講じられている。

サリドマイド訴訟、スモン訴訟を契機として、1979年、医薬品の副作用による健康被害の迅速な救済を図るため、医薬品副作用被害救済制度が創設された。

■医薬品による副作用等にかかる主な訴訟ー2

(c) HIV訴訟

血友病患者が、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が混入した原料血漿(しょう)から製造された血液凝固因子製剤の投与を受けたことにより、HIVに感染したことに対する損害賠償訴訟である。国及び製薬企業を被告として、1989年5月に大阪地裁、同年10月に東京地裁で提訴された。大阪地裁、東京地裁は、1995年10月、1996年3月にそれぞれ和解勧告を行い、1996年3月に両地裁で和解が成立した。

和解確認書において、国(厚生大臣(当時))は、「我が国における血友病患者のHIV感染という悲惨な被害を拡大させたことについて指摘された重大な責任を深く自覚、反省して、原告らを含む感染被害者に物心両面にわたり甚大な被害を被らせるに至ったことにつき、深く衷心よりお詫びする」とともに、「サリドマイド、キノホルムの医薬品副作用被害に関する訴訟の和解による解決に当たり、前後2回にわたり、薬害の再発を防止するため最善の努力をすることを確約したにもかかわらず、再び本件のような医薬品による悲惨な被害を発生させるに至ったことを深く反省し、その原因についての真相の究明に一層努めるとともに、安全かつ有効な医薬品を国民に供給し、医薬品の副作用や不良医薬品から国民の生命、健康を守るべき重大な責務があることを改めて深く認識し、薬事法上医薬品の安全性確保のため厚生大臣に付与された各種権限を十分活用して、本件のような医薬品による悲惨な被害を再び発生させることがないよう、最善、最大の努力を重ねることを改めて確約する」としている。

本訴訟の和解を踏まえ、国は、HIV感染者に対する恒久対策として、エイズ治療研究開発センター及び拠点病院の整備や治療薬の早期提供等の様々な取り組みを推進してきている。

また、1999年8月24日には、厚生大臣が出席し、関係患者団体等を招いて「誓いの碑」の竣(しゅん)工式が行われた。「誓いの碑」には、「命の尊さを心に刻みサリドマイド、スモン、HIV感染のような医薬品による悲惨な被害を再び発生させることのないよう医薬品の安全性・有効性の確保に最善の努力を重ねていくことをここに銘記する千数百名もの感染者を出した『薬害エイズ』事件このような事件の発生を反省しこの碑を建立した平成11年8月厚生省」と刻まれている。

HIV感染者に対する恒久対策のほか、医薬品の副作用等による健康被害の再発防止に向けた取り組みも進められ、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(当時)との連携による承認審査体制の充実、製薬企業に対し従来の副作用報告に加えて感染症報告の義務づけ、緊急に必要とされる医薬品を迅速に供給するための「緊急輸入」制度の創設等を内容とする改正薬事法が1996年に成立し、翌年4月に施行された。また、血液製剤の安全確保対策として検査や献血時の問診の充実が図られるとともに、薬事行政組織の再編、情報公開の推進、健康危機管理体制の確立等がなされた。

(d) CJD訴訟

脳外科手術等に用いられていたヒト乾燥硬膜を介してクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)に罹(り)患したことに対する損害賠償訴訟である。

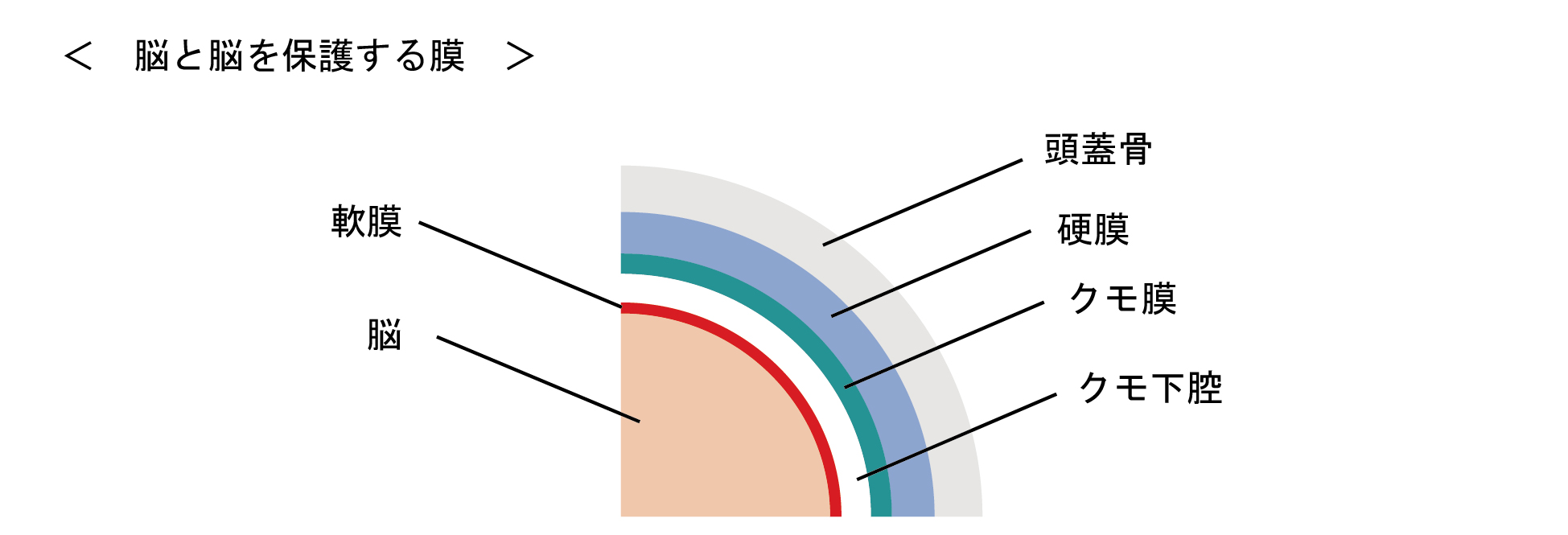

CJDは、細菌でもウイルスでもないタンパク質の一種であるプリオンが原因とされ、プリオンが脳の組織に感染し、次第に認知症に類似した症状が現れ、死に至る重篤な神経難病である。ヒト乾燥硬膜の原料が採取された段階でプリオンに汚染されている場合があり、プリオン不活化のための十分な化学的処理が行われないまま製品として流通し、脳外科手術で移植された患者にCJDが発生した。

国、輸入販売業者及び製造業者を被告として、1996年11月に大津地裁、1997年9月に東京地裁で提訴された。大津地裁、東京地裁は2001年11月に和解勧告を行い、2002年3月に両地裁で和解が成立した。

本訴訟の和解に際して、国(厚生労働大臣)は、生物由来の医薬品等によるHIVやCJDの感染被害が多発したことにかんがみ、こうした医薬品等の安全性を確保するため必要な規制の強化を行うとともに、生物由来の医薬品等による被害の救済制度を早期に創設できるよう努めることを誓約し、2002年に行われた薬事法改正に伴い、生物由来製品の安全対策強化、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による生物由来製品による感染等被害救済制度の創設等がなされた。これらのほか、CJD患者の入院対策・在宅対策の充実、CJDの診断・治療法の研究開発、CJDに関する正しい知識の普及・啓発、患者家族・遺族に対する相談事業等に対する支援、CJD症例情報の把握、ヒト乾燥硬膜の移植の有無を確認するための患者診療録の長期保存等の措置が講じられるようになった。

サリドマイド製剤、キノホルム製剤については、一般用医薬品として販売されていた製品もあり、一般用医薬品の販売等に従事する者においては、薬害事件の歴史を十分に理解し、医薬品の副作用等による健康被害の拡大防止に関して、製薬企業や国だけでなく、医薬品の情報提供、副作用報告等を通じて、その責務の一端を担っていることを肝に銘じておく必要がある。