- 刑法(総論)ー7.責任論

- 5.錯誤

- 錯誤

- Sec.1

1錯誤

■錯誤の意義

(1) 意義

錯誤とは、行為者が認識した内容と、現実に存在し発生した結果との間に不一致が生ずることをいう。

例えば、犬を傷つけるつもりで石を投げたら、犬ではなく人に当たり人を傷つけてしまった場合、器物損壊の故意のもとで傷害罪に該当する結果を引き起こした場合、傷害罪の故意犯として処罰できるかという問題である。

(2) 錯誤の種類

錯誤には、「事実の錯誤」と「法律の錯誤」がある。ここでは、事実の錯誤について具体的に検討する。

① 事実の錯誤

事実の錯誤とは、行為者が認識した事実と現実に発生した構成要件に該当する客観的事実とがくい違う場合をいう。発生した犯罪事実の認識を欠く場合であり、この場合には行為者に規範の問題が与えられず、その行為について行為者の直接的な反規範的人格態度を認めることができないので、故意が阻却される。

② 法律の錯誤

法律の錯誤とは、行為が違法であること、つまり法律上許されないということに関する錯誤をいう。例えば、外国人が日本で賭博が許されると信じて賭博行為を行った場合のように、(犯罪)事実の認識はあるが、それが許されていると誤信した場合がこれにあたる。故意の要件に違法性の意識を要しないとする立場(違法性の意識不要説)に立つときは、法律の錯誤は故意を阻却させない。

刑法は、法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできないとし、ただし、情状によりその刑を軽減することができると定めている。(刑法38条3項)

|

判例 |

(最S32.10.18) |

|

|

|

|

法律に錯誤があっても、故意は認められる。ただし、違法性の意識を欠いたことに宥恕すべき事由がある場合には、その刑を減軽することができる。 |

|

■事実の錯誤の態様

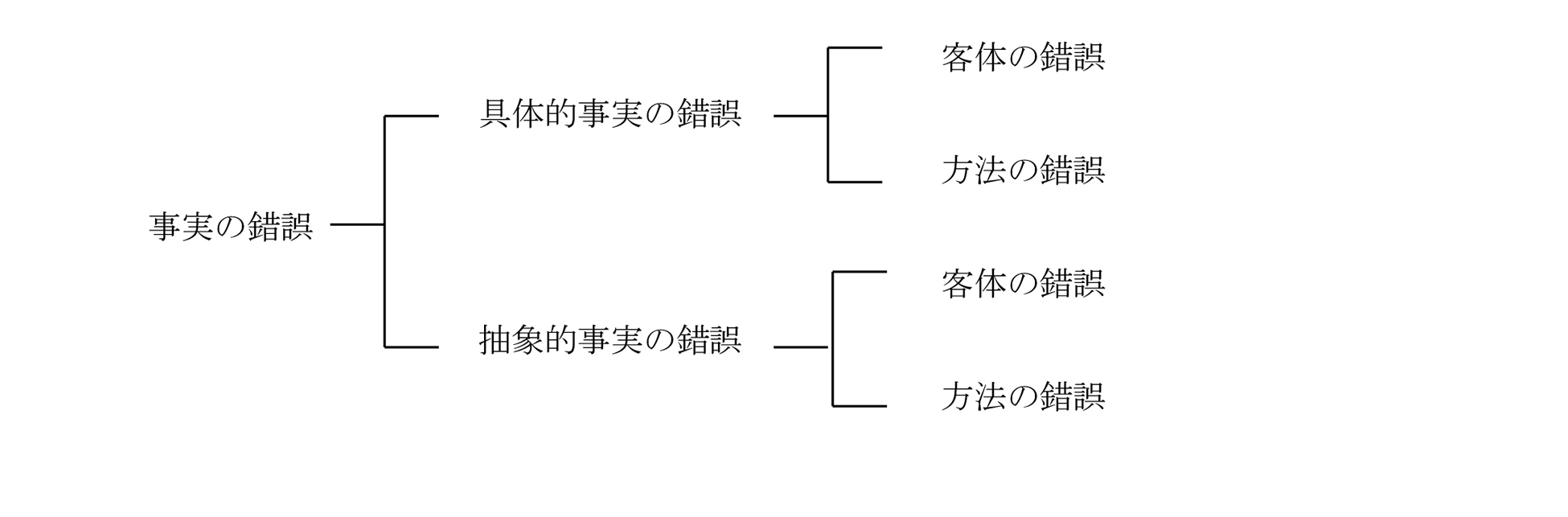

事実の錯誤には、具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤に分類することができる。

(1) 具体的事実の錯誤

錯誤が同一の構成要件内で生じている場合である。この具体的事実の錯誤はさらに「客体の錯誤」と「方法の錯誤」に分類することができる。

①客体の錯誤

行為の客体をとり違えた場合である。例えば、甲だと思って殺したら、人違いで乙であったような場合である。いわゆる人違いである。

②方法の錯誤

行為者の意図したところと違った客体に結果が生じた場合である。例えば、甲を殺そうと拳銃で撃ったところ、弾が外れて隣にいた乙にあたったような場合である。いわゆる手違いである。

(2) 抽象的事実の錯誤

錯誤が異なった構成要件にまたがって生じている場合である。具体的事実の錯誤の場合と同様にさらに「客体の錯誤」と「方法の錯誤」に分類することができる。いわゆる手違いである。

① 客体の錯誤

人形だと思って石を投げたところ、人であってケガをさせたような場合である。器物損壊の意思で傷害の結果を生じさせたものである。

② 方法の錯誤

人形に向けて石を投げたところ、隣の人間にあたってケガをさせたような場合である。こちらも、器物損壊の意思で傷害の結果を生じさせたものである。

■錯誤理論

(1) 錯誤理論の意義

通常、行為者の認識と犯罪事実とは完全に一致するものではない。それでは、どの程度のくい違いであれば結果に対して、故意責任を問うことができるのか。それを考えるのが錯誤論であり、それを解決するための理論が錯誤理論である。「具体的符合説」「法定的符合説」「抽象的符合説」の3つが学者によって主張されている。判例は、「法定的符合説」を採用している。ここでは、「法定的符合説」による結論について検討する。

(2) 具体的事実の錯誤と故意

行為者の認識した事実と現実に発生した事実とが同一構成要件の範囲内に止まっている具体的事実の錯誤(同一構成要件内の錯誤)の場合、法定的符合説から次のような解釈となる。

① 客体の錯誤

甲だと思って射殺したが、人違いで乙だったような場合である。⇒乙に対する殺人罪 成立

乙に対する故意がない以上、過失致死罪になるはずであるが、人を殺すつもりで人を殺している以上、殺人の構成要件内での認識と事実とは一致しており、殺人の故意が認められるとする。

=具体的符号説

② 方法の錯誤

甲を殺すつもりで発砲したが、隣の乙にあたって死亡した場合である。

⇒乙に対する殺人罪 成立

③ 因果関係の錯誤

(イ)意義

行為者の予見した因果関係の経過と現実に成立した因果の経過とがー致しなかったが、予期した結果が発生した場合をいう。例えば、人を溺死させるつもりで橋の上から投げ込んだが、被害者が橋げたに頭をぶつけて死亡したような場合である。

(ロ)故意の成否

行為者の認識した因果の経過と現実に発生した事実とが相当因果関係の範囲内にあると認められれば、具体的な点についての因果関係の錯誤は故意を阻却しない。

|

判例 |

(大T12.4.30) |

|

|

|

|

首を絞めて殺そうとしたところ身動きしなくなったので死んだと誤信し、犯跡隠滅のためこれを海岸に運んで砂の上に放置したら、砂塵を吸い込んで窒息死した場合、因果関係の錯誤であり、殺人罪の故意の既遂となる。 |

|

|

判例 |

(最S16.3.22) |

|

|

|

|

クロロホルムを吸引させて失神させ自動車ごと海中に転落させて溺死させるという計画に基づいて犯罪を実行し被害者を死亡させたが、犯人の認識と異なり海中に転落させる前のクロロホルムを吸引させた時点で被害者が死亡していたとしても、故意を阻却することはなく犯人に殺人罪が成立する。 |

|

(3) 抽象的事実の錯誤と故意

① 錯誤が同質的で重なり合わない2個の構成要件にまたがっている場合(ex 器物損壊と傷害)

(イ)客体の錯誤

a) 重い罪を犯す意思で軽い罪を犯した場合

人だと思って石を投げたところ、人形であった場合、つまり、傷害の故意で器物損壊の結果を生じさせたような場合である。⇒ 人に対しては、犯罪にならない

人形に対しては、過失の器物損壊 → 不可罰 *

* 器物損壊罪には、過失の処罰規定がないからである。

b) 軽い罪を犯す意思で重い罪を犯した場合

人形だと思って石を投げたところ、人であった場合、つまり、器物損壊の故意で傷害の結果を生じさせたような場合である。⇒ 人に対しては、過失傷害罪

人形に対しては、犯罪不成立

(ロ)方法の錯誤

a) 重い罪を犯す意思で軽い罪を犯した場合

人に向けて石を投げたところ、隣の人形にあたって破ってしまったような場合である。

⇒ 人に対しては、傷害未遂罪

人形に対しては、過失の器物損壊 → 不可罰 *

* 器物損壊罪には、過失の処罰規定がないからである。

b) 軽い罪を犯す意思で重い罪を犯した場合

人形に向けて石を投げたところ、隣の人間にあたってケガをさせたような場合である。

⇒ 人に対しては、過失傷害罪

人形に対しては、器物損壊未遂罪 → 不可罰 *

* 器物損壊罪には、未遂の処罰規定がないからである。

② 錯誤が同質的で重なり合う2個の構成要件にまたがっている場合(ex窃盗と占有離脱物横領)

所有者のいる自転車だと思って乗って帰ったら、放置自転車であったような場合、占有離脱物横領と窃盗は異なった構成要件であるが、財物を領得するという点では同質的で構成要件に重なり合いが認められることから、刑法38条2項の適用によって軽い方の占有離脱物横領の故意が認められる。

a) 重い罪を犯す意思で軽い罪を犯した場合

⇒ 占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)

* 軽い罪の限度で故意犯が成立する。

b) 軽い罪を犯す意思で重い罪を犯した場合

放置自転車だと思って乗って帰ったら、所有者のいる自転車であったような場合

⇒ 占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)

* 軽い罪の限度で故意犯が成立する。

具体的符号説と法定的符号説の差異 まとめ

|

|

具体的符号説 |

法定的符号説(判例) |

|

|

意義 |

行為者の認識した内容と発生した事実とが具体的に符号しない限り故意を阻却するという立場 |

行為者の認識した内容と発生した事実とが構成要件の範囲内で符号している限り故意を阻却しないという立場 |

|

|

同 一 構 成 要 件 内 の 錯 誤 |

客体の錯誤 |

発生した事実につき故意を阻却しない |

|

|

認識:甲を殺す 事実:乙を甲と誤認して 乙を殺害 |

乙に対する殺人既遂罪成立(*1) |

||

|

方法の錯誤 |

故意を阻却する |

故意を阻却しない |

|

|

認識:甲を殺す 事実:甲に向かって発砲したら 弾が外れて乙を殺害 |

① 甲に対する殺人未遂 ② 乙に対する過失致死 (両者は観念的競合) |

① 甲に対する殺人未遂罪 ② 乙に対する殺人既遂罪 成立(*2) |

|

|

異 な る 構 成 要 件 間 の 錯 誤 |

客体の錯誤 |

故意を阻却する |

原則として故意を阻却する |

|

認識:甲の飼い犬を殺す 事実:甲を飼い犬と誤認して殺害 |

① 飼い犬に対する器物損壊の未遂(不可罰) ② 甲に対する過失致死 |

||

|

認識:甲を殺す 事実:甲の飼い犬を甲と誤認して 殺害 |

① 甲に対する殺人罪不成立(そこにいなかったものとする) ② 飼い犬に対する過失器物損壊(不可罰) |

||

|

方法の錯誤 |

故意を阻却する |

原則として故意を阻却する |

|

|

認識:甲の飼い犬を殺す 事実:飼い犬に向かって発砲したら弾が外れて甲を殺害 |

① 飼い犬に対する器物損壊の未遂(不可罰) ② 甲に対する過失致死 |

||

|

認識:甲を殺す 事実:甲に向かって発砲したら弾が外れて甲の飼い犬を殺害 |

① 甲に対する殺人未遂 ② 飼い犬に対する過失器物損壊(不可罰) |

||

(*1)人を殺そうとして人が死んでいる以上、人を殺したという殺人の構成要件内での認識と事実とは一致しており、甲か乙かは重要ではなく、人を殺したものとして同一の評価を受ける。

(*2)同一構成要件内で具体的錯誤があっても、行為者には発生事実について同一の規範の問題(人を殺してはならない)が与えられている。それを突破して行為をした以上、故意責任を問うに足りる反規範的人格態度が認められるとする。